《四念住经》

译自《念住经》,中部10。

"比丘們,惟有一途,能使眾生清淨,超越憂悲,滅除苦惱,成就正道,體證涅槃,這即是四念住。"

這是我聽到佛說的。那時佛住在俱盧國劍磨瑟曇鎮,俱盧族人的卡摩沙達摩聚落裡。一天,佛召喚諸比丘:「比丘們。」諸比丘答:「世尊。」佛說:「比丘們,惟有一途,能使眾生清淨,超越憂悲,滅除苦惱,成就正道,體證涅槃,這即是四念住。

「何謂四念住?

「比丘們於身觀身而住,精進警覺、念念分明,捨離世間的貪欲和憂惱。

比丘們於受觀受而住,精進警覺、念念分明,捨離世間的貪欲和憂惱。

比丘們於心觀心而住,精進警覺、念念分明,捨離世間的貪欲和憂惱。

比丘們於法觀法而住,精進警覺、念念分明,捨離世間的貪欲和憂惱。」

1. 身体

「比丘們!比丘如何於身觀身而住?

「比丘到林間、樹下或空室, 結跏趺坐,身體端正,正念現前。吸氣,對吸氣保持覺知。呼氣,對呼氣保持覺知。吸氣長,覺知吸氣長。呼氣長,覺知呼氣長。吸氣短,覺知吸氣短。呼氣短,覺知呼氣短。如同熟練的轆轤匠,他做長轉時,知道他在做長轉 。他做短轉時,知道他在做短轉。比丘亦如是,吸氣長時,覺知吸氣長。呼氣長時,覺知呼氣長。吸氣短時,覺知吸氣短。呼氣短時,覺知呼氣短。

「再者,比丘如此修行:吸氣,我覺知全身。呼氣,我覺知全身。吸氣,我平靜身行。呼氣,我平靜身行。

「再者,行走時,比丘覺知自己在行走。站立時,比丘覺知自己在站立。躺臥時,比丘覺知自己在躺臥。無論身體的姿勢如何,他都覺知身體的姿勢。

「向前或向後走時,比丘覺知自己向前或向後走。向前或向後望、彎曲或伸展肢體時,他亦了了分明地覺知。穿衣持缽時,他了了分明地覺知。吃、喝、咀嚼及感受味覺時,他了了分明地覺知。大便、小便時 , 他了了分明地覺知。行走、站立、坐著、入睡、醒來、說話、沉默時,他亦了了分明地覺知 。」 (鐘)

「再者,比丘觀察身體,從腳底至頭頂,再由頭頂到腳底,被皮膚包裹著,充滿各種不淨物:這身體有頭髮、毛、指甲、牙齒、皮膚、肌肉、腱、骨、骨髓、腎、心、肝、橫隔膜、脾、肺、大腸、小腸、胃、糞便、膽汁、痰、膿、血、汗、脂肪、眼淚、油脂 、口水、鼻涕、黏液、尿。

「比丘們,就如一個兩邊開口的袋子,裝滿各種穀類,如野米、糙米、綠豆、豌豆、芝麻、白米。一個視力良好的人打開這個袋子,清楚看到:這是野米,這是糙米,這是綠豆,這是豌豆,這是芝麻,這是白米。同樣地,比丘從腳底至頭頂,自頭頂到腳底,可以清楚地看到身體被皮膚包裹著,充滿各種不淨物:這身體有頭髮、毛、指甲、牙齒、皮膚、肌肉、腱、骨、骨髓、腎、心、肝、橫隔膜、脾、肺、大腸、小腸、胃、糞便、膽汁、痰、膿、血、汗、脂肪、眼淚、油脂 、口水、鼻涕、黏液、尿。(鐘)

「再者,比丘們,不論身體處於何種姿勢,比丘都觀照組成身體的元素:在這身體中有地、水、火、風四大元素。

「比丘們,正如一位熟練的屠夫或他的學徒屠宰牛隻,把牛身分成許多部分。同樣地,比丘不論處於何種姿勢,觀照身體的元素:在這身體中有地、水、火、風四大元素。(鐘)

「再者,比丘們,就如比丘看見丟棄在荒塚的屍體。過了一天、兩天或三天,屍體腫脹、發黑、流膿。他將自己的身體與之相比,知道自己的身體有同樣的性質,也會如此,不能避免。

「比丘們,又如比丘看見丟棄在荒塚的屍體。屍體被烏鴉所吃,被鷹所吃,被鷲所吃,被狗所吃,被豺所吃,被各種動物昆蟲所吃。他將自己的身體與之相比,知道自己的身體有同樣的性質,也會如此,不能避免。

「比丘們,又如比丘看見丟棄在荒塚的屍體,骸骨帶著血肉,連著腱。他將自己的身體與之相比。

「比丘們,又如比丘看見丟棄在荒塚的屍體,骸骨沒有肉,染著血,連著腱。他將自己的身體與之相比。

「比丘們,又如比丘看見丟棄在荒塚的屍體,骸骨沒有血肉,連著腱。他將自己的身體與之相比。

「比丘們,又如比丘看見丟棄在荒塚的屍體,骸骨四散,遍佈各方:手骨在一處,腳骨在一處,小腿骨在一處,大腿骨在一處,髖骨在一處,脊骨在一處,頭骨在一處。他將自己的身體與之相比,知道自己的身體有同樣的性質,也會如此,不能避免。

「比丘們,又如比丘看見丟棄在荒塚的屍體,骸骨就像螺貝那般白。他將自己的身體與之相比。

「比丘們,又如比丘看見丟棄在荒塚的屍體,骸骨堆積經年。他將自己的身體與之相比。

「比丘們,又如比丘看見丟棄在荒塚的屍體,骸骨腐爛成粉末。他將自己的身體與之相比,知道自己的身體有同樣的性質,也會如此,不能避免。

「如此,比丘於身觀身而住,觀內身,觀外身,或觀內身和外身。他觀身的生起,觀身的滅去,或觀身的生起和滅去。由於專心繫念而知其身無非是如其所念,如其所知而已。如是,他在生活中無所染著,於世間一切事物無所執取。(鐘)

2. 感受

「比丘們!比丘如何於受觀受而住?

「比丘感覺樂受時,知道自己感覺樂受。對於苦受、不苦不樂受,對於身和心的感受,他都如此修習。

「如此,比丘於受觀受而住,觀內在的感受,觀外在的感受,或觀內在和外在的感受。他觀受的生起,觀受的滅去,或觀受的生起和滅去。由於專心繫念而認清其感受無非是如其所念,如其所知而已。如是,他在生活中無所染著,於世間一切事物無所執取。 (鐘)

3. 心(心所)

「比丘們!比丘如何於心觀心而住?

「當內心生起貪欲,比丘意識到內心生起貪欲。當內心沒有貪欲,他意識到內心沒有貪欲。

「對於憎恨的心、癡迷的心、收攝的心、散亂的心、寬廣的心、狹隘的心、最上的心、定的心和解脫的心,他亦如此觀察。

「如此,比丘於心觀心而住,觀內心,觀外心,或觀內心和外心。他觀心的生起,觀心的滅去,或觀心的生起和滅去。由於專心繫念而認清其心無非是如其所念,如其所知而已。如是,他在生活中無所染著,於世間一切事物無所執取。 (鐘)

4. 法(心所法)

「比丘們!比丘如何於法觀法而住?

「首先,比丘當依五蓋觀法。如何觀照?

「有貪欲時,他意識到他有貪欲;沒有貪欲時,他意識到他沒有貪欲。貪欲生起時,他意識到貪欲生起。已生起的貪欲正滅去時,他意識到貪欲正滅去。貪欲已滅去不再生起時,他也意識到如此。

「對於瞋恚、昏沉、掉舉、疑惑,他亦如此修習。

「接著,比丘依五取蘊如實觀法。如何觀察照?

「比丘如此觀照:這是色,這是色的生起,這是色的壞滅。這是受,這是受的生起,這是受的壞滅。這是想,這是想的生起,這是想的壞滅。這是行,這是行的生起,這是行的壞滅。這是識,這是識的生起,這是識的壞滅。

「再者,比丘當於六根和六塵如實觀法。如何觀照?

「比丘意識到眼及其對象,即色,以及兩者生起的結縛。他意識到之前沒有的結縛正生起。他意識到已生起的結縛正滅去。他意識到已滅去的結縛不再存在。

「他亦如此觀照聲、香、味、觸、法。(鐘)

「再者,比丘於七覺支如實觀法。如何觀照?

「有念覺支時,比丘意識到他有念覺支。沒有念覺支時,他意識到他沒有念覺支。他意識到之前沒有的念覺支正生起。他意識到己生起的念覺支正圓滿成就。

「他亦如此觀照擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支和捨覺支。

「再者,比丘於四聖諦如實觀法。如何觀照?

「當苦生起時,他意識到『這是苦』 。

「當苦的原因生起時,他意識到『這是苦的原因』。

「當苦滅去時,他意識到『這是苦的滅去』。

「當滅苦之道生起時,他意識到『這是滅苦之道』。

「如此,比丘於法觀法而住,觀內法,觀外法,或觀內法和外法。他觀法的生起,觀法的滅去,或觀法的生起和滅去。由於專心繫念而認清諸法無非是如其所念,如其所知而已。如是,他在生活中無所染著,於世間一切事物無所執取。 (鐘)

「比丘們,如此修習四念住七年, 預期可達到二果之一:當下得究竟智,或有餘依得不還果。

「比丘們,不要說七年,任何人修習四念住七個月,或六個月、五個月,或四個月、三個月、二個月、一個月、半個月,亦能在此生達到二果之一:當下得究竟智,或有餘依得不還果。

「此即如前所說: 『惟有一途,能使眾生清淨,超越憂悲,滅除苦惱,成就正道,體證涅槃,這即是四念住。』

世尊如是說,比丘們歡喜信受,依教奉行。(鐘 鐘)

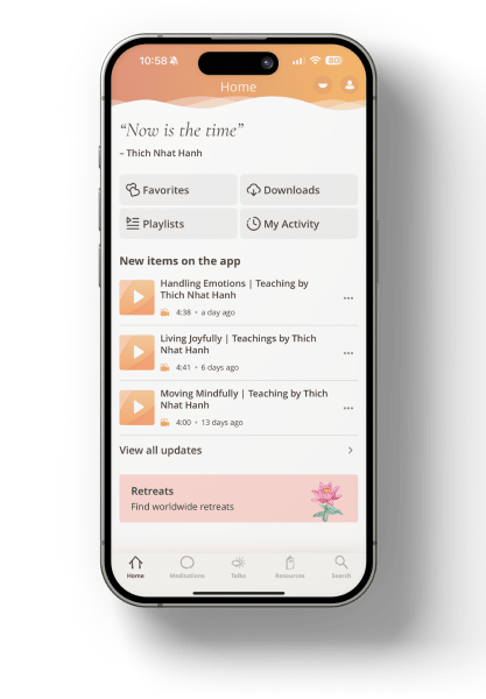

注:一行禪師將此經翻譯為現代越南文,再由其弟子翻譯成不同語言,包括以上的中文版。此經收錄在梅村課誦本,是梅村日常念誦的其中一篇經文。

Explore Other Articles